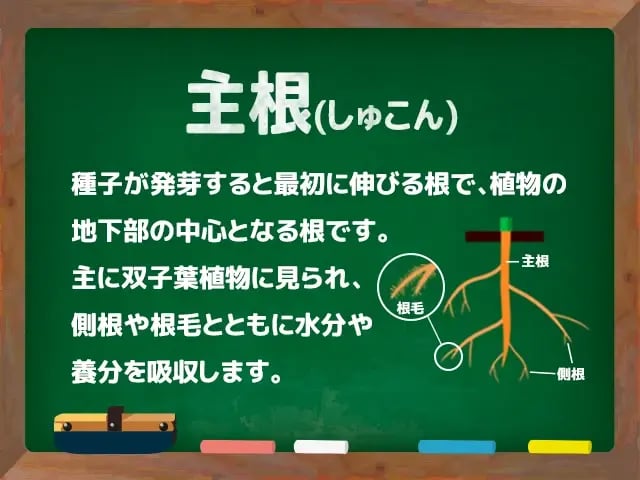

主根(しゅこん)

主根(しゅこん)とは、種子が発芽した際に最初に伸びる根で、植物の地下部の中心となる根です。主に双子葉植物に見られ、側根や根毛とともに水や養分を吸収する役割を担います。

同意語としては「直根」があります。

主根(しゅこん)とは、植物が発芽した際に最初に地中に向かって伸びる根で、地下部の中心的な軸を構成する構造です。特に双子葉植物に多く見られ、この主根から側根(そっこん)が枝分かれし、さらに細かな根毛(こんもう)が生えて土壌中の水分や栄養分を効率よく吸収します。

主根は、植物の安定性と養分吸収能力の両方を支える重要な器官であり、植物の生長や収量に大きく関係しています。

また、根の内部には維管束(いかんそく)という水や栄養分を通す組織が発達しており、地上部へと供給されます。

単子葉植物では、主根が退化してひげ根(多数の不定根)が発生するため、根の構造は異なります。

同意語としては「直根(ちょっこん)」があります。

主根の概要

- 定義:発芽直後に形成される中心軸の根。

- 構造:主根 → 側根 → 根毛という分岐構造。

- 主な植物:ダイズ、ニンジン、ゴボウなどの双子葉植物。

主根の詳細説明

主根は、植物の根系全体の幹(みき)に相当する存在で、土壌中で重力方向に向かって深く成長します。この深さにより、表層の乾燥の影響を受けにくく、地中深くの水分や養分を取り入れることができます。また、主根が発達している植物では、風雨に対して倒れにくく、倒伏防止の役割も果たします。主根が太く長く伸びることで、植物体をしっかりと支え、地中からの吸収面積も広がります。

主根の役割とメリット

- 水分と養分の効率的吸収:主根が深く土壌に伸びることで、地下水や栄養素をより効率的に取り込むことができます。

- 植物の安定性確保:深く根を張ることで、台風や豪雨でも倒れにくくなり、安定した生育が可能になります。

- 養分蓄積の場としての機能:ニンジンやダイコンのように、主根自体が養分を蓄積し、食用部となる場合もあります。

主根に関する課題とその対策

- 課題1:排水性の悪い土壌での生育不良主根が深く伸びる性質があるため、地下に過湿があると根腐れを引き起こすことがあります。

対策:畝立てや排水溝の設置、有機物による土壌改良で排水性を高めましょう。 - 課題2:硬盤層による根の貫通障害耕盤層など硬い土壌層があると、主根が途中で止まり、吸収効率が落ちます。

対策:深耕やサブソイラーによる破砕処理で根の通り道を確保します。 - 課題3:連作による病害発生主根性作物を連作すると、特定の病害(フザリウム菌など)に侵されやすくなります。

対策:輪作や接ぎ木苗の導入、土壌消毒などで病原菌の密度を下げましょう。