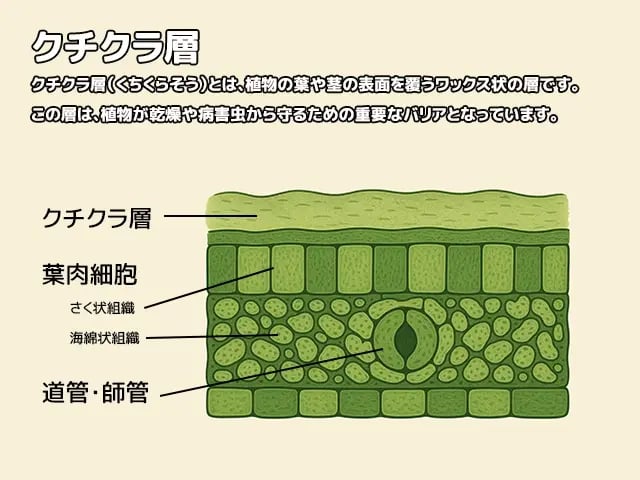

クチクラ層(くちくらそう)とは、植物の葉や茎の表面を覆うワックス状の層のことです。この層は、植物が乾燥や病害虫から守るための重要なバリアとなっています。クチクラ層は、クチンと呼ばれるワックスや脂肪酸などの化合物で構成されており、これにより植物の表面を滑らかにし、水分の蒸発を抑制します。

クチクラ層の概要

クチクラ層(くちくらそう)とは、植物の葉や茎の表面を覆っている極薄のワックス状の層で、主にクチンという脂肪酸(しぼうさん)由来の高分子化合物と、その上に重なるワックス類から構成されています。

この層は植物の表皮細胞(ひょうひさいぼう)の外側に形成され、乾燥、病害虫(びょうがいちゅう)、紫外線(しがいせん)などの外的環境から植物を保護する「第一の防壁」となっています。特に乾燥地や高温環境に生育する植物では、クチクラ層が厚く発達し、水分保持機能が高められています。

同意語としては「植物表皮ワックス層」「表皮保護層」などがあります。

クチクラ層の詳細説明

クチクラ層は、植物体の表面全体を覆う疎水性(そすいせい)の構造で、水や病原体の侵入を防ぐ役割を持っています。

主にクチンと呼ばれる脂肪酸由来のポリマーが主成分であり、その上にさまざまなワックス(ろう)が積層されています。この層は植物の種類、生育環境、葉齢などにより構成や厚さが異なり、進化的に最適化された構造です。

乾燥地域に生育する多肉植物や砂漠植物ではクチクラ層が非常に厚く、水分の蒸散(じょうさん)を抑えるのに役立ちます。一方で、湿潤な森林に生育する植物ではクチクラ層が薄く、柔軟性が高くなっています。これは気体の交換(CO₂とO₂)の効率を高めるための適応です。また、若葉では薄く、成熟とともに厚みを増していく性質もあります。

クチクラ層の役割と機能

クチクラ層の主な機能は、以下の通りです。

- 水分保持: 内部の水分蒸発を抑え、植物体の水分バランスを保ちます。

- 病害虫防御: 病原菌や害虫が植物内部へ侵入するのを物理的に阻止します。

- 紫外線防御: 紫外線を反射または吸収し、細胞損傷や葉焼けを防ぎます。

クチクラ層の種類と特性

クチクラ層には以下のような分類と特性があります。

- 厚いクチクラ層: 乾燥地や高温環境に適応した植物で見られ、水分蒸発を大幅に抑えます(例:アロエ、サボテン)。

- 薄いクチクラ層: 湿潤地帯や気温の低い環境に生育する植物に多く、柔軟性があり、ガス交換を助けます(例:シダ植物)。

クチクラ層の管理と改善方法

植物の健全な生育と病害抵抗性の確保には、クチクラ層の適切な管理が重要です。以下に代表的な管理方法を示します。

- 適切な潅水: 極端な乾燥を避け、根からの水分吸収を促すための適切な水やりが必要です。

- 施肥管理: 窒素・カリウムなどの肥料を適正に施用することで、表皮の健全な発達とクチクラ層の形成を促進します。

- 防除の徹底: 病害虫の発生を防ぐため、予防的な防除と物理的バリア(防虫ネットなど)を活用します。

余談:植物のクチクラと髪のキューティクルの関係

クチクラ(cuticle)は、ラテン語の「cutis(皮膚)」+縮小語尾「-cula」に由来し、直訳すると「小さな皮膚」「薄い皮膜」という意味です。

植物のクチクラ層は、葉や茎の表面を覆う「薄いワックス層」で、水分の蒸発や病害虫の侵入を防ぐ働きをします。

髪のキューティクルも、髪の毛の表面を覆う「うろこ状の薄い膜」で、内部を守り、ツヤを保つ役割があります。

つまり、どちらも「表面を保護する膜」で、語源も構造も似ています。

簡単に言えば、「キューティクル=クチクラ=守るうすい皮膜」という共通点がある、ということです。